はじめまして

9月から入社しました歯科衛生士の

中井絵里加です。

これから赤松歯科医院のスタッフの一員として

歯科衛生士としての自覚と責任を常に忘れずに

日々努めていきたいと思います。

まだまだ未熟ではありますが

どうぞよろしくお願いいたします。

小さころから音楽が好きで今でも音楽鑑賞が趣味なので

音楽好きの人はまたいろいろお話しできたらなと思います。

(小学1年生の時の発表会)

歯科衛生士 中井絵里加

2014年09月27日(土)

| お知らせ |

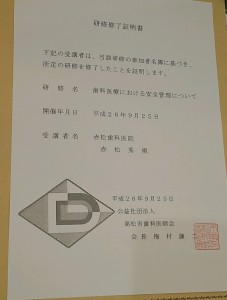

今回は、香川県立中央病院 歯科口腔外科の

古木良彦先生のお話です。

テーマは「当院における医療安全のとりくみ」でした。

お話の中で、一番印象に残ったのは「TO err is human」

という言葉です。

人は、誰しもミスを起こします。だからこそ、その後の対応が

大切であると改めて学びました。

ミスをスタッフ全員で共有し、今後同じミスが起こらないように

努めていかなければならないと感じました。

歯科衛生士 川原 彩乃

2014年09月26日(金)

| お知らせ |

今回は、徳島大学大学院 ヘルスバイオサイエンス研究部

口腔保健学講座 口腔機能管理学分野 教授の

松山 美和先生のお話です。

テーマは「摂食・嚥下機能の検査と診断・評価」でした。

今回一番印象に残ったことは、

「不顕性誤嚥(サイレント・アスピレーション)」です。

「誤嚥」とは、食物等が気管に入ってしまうことで、

多くは「むせ(防御反応)」を伴います。

しかし、この機能が低下・麻痺していると

「誤嚥」しても「むせ」ない場合も多くあるそうです。

したがって、「むせ」がないことが安全に摂食・嚥下

できていることではないのだと改めて学びました。

そのため、何らかの異変や疑いが見られた場合、

VF(ビデオ嚥下造影検査)やVE(嚥下内視鏡検査)等の

専門機器を使用した検査も必要となってくるのだと感じました。

歯科衛生士 川原 彩乃

2014年09月19日(金)

| お知らせ |